¿Cuándo empezó esto de mi vocación? ¿Cuándo por primera vez se me vino el pensamiento, el deseo de ser sacerdote? Fue cuando era nada más que un hombrecillo. Tenía unos tres o cuatro años. Es muy extraño que de esto me acuerdo con claridad…

Pero, ¿Cómo se despertó esta voluntad de ser sacerdote? Fue así: vivía en nuestra familia la muy anciana madre de mi papá. La mayor parte del tiempo la pasaba en cama. La mayor parte del tiempo la pasaba en cama. Cada mes la visitó un sacerdote. Conversaba con ella un rato, siempre en tono placentero y amable. Después cerraba la puerta. Era para confesarla. A la mañana siguiente le traía la Sagrada Comunión.

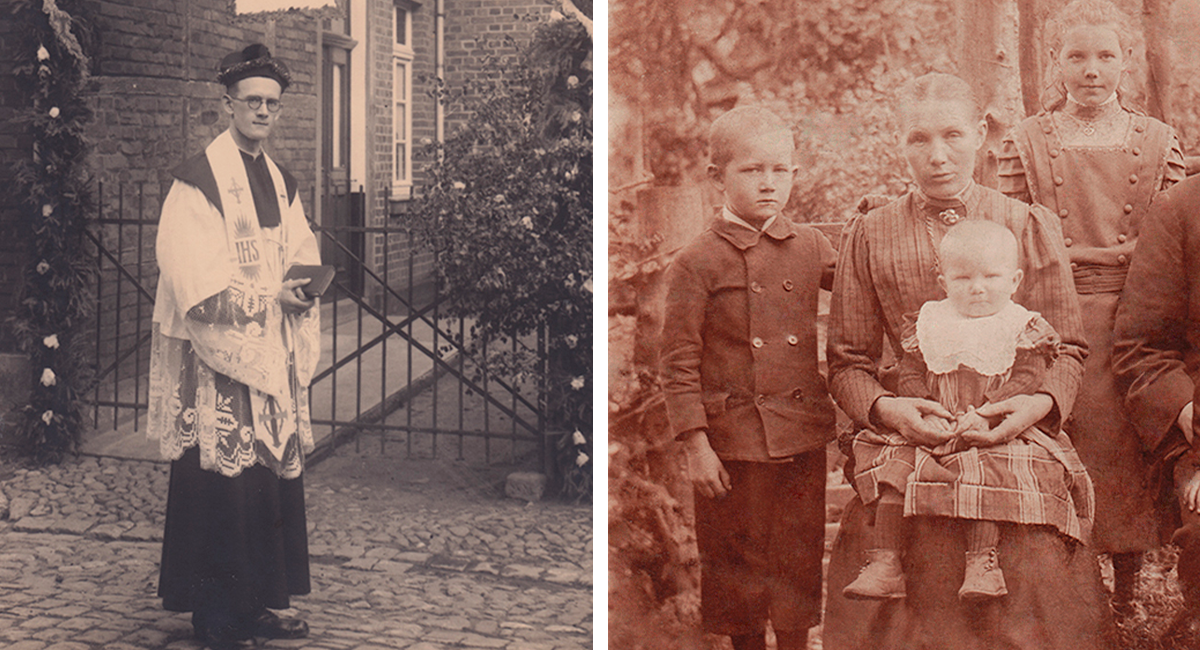

Este amable y alegre señor en su sagrada sotana me impresionaba muchísimo. Cada vez que llegaba, yo corría a darle mi manita. Y él me hablaba bromeando amable y alentadoramente. ¡Cómo me gustaba esto! Nos hicimos amigos.

Pero de muy otra manera me impresionó las mañanas cuando vino a darle la Sagrada Comunión a mi abuelita. Antes de llegar el sacerdote, daba yo un vistazo al cuarto de la anciana. Todo era solemne. No decía entonces ni una palabrita. Veía la mente cubierta con un mantel blanco. Encima el crucifijo y las velas encendidas. Llegaba el sacerdote. Pero venía vestido muy de otra manera que la víspera. ¡Levaba puesto el blanco roquete! Lo recibíamos en la puerta de la casa. Mi mamá se prostraba de rodillas y yo a su lado. Entraba el sacerdote con el Santísimo en sus manos. Yo comprendía muy poco, pero sentía mucho más, sólo una cosa me constaba: ¡Eso quiero ser yo! ¡Así como ese sacerdote! Pero no dije nada de esto a nadie.

La Tonsura

En una de las visitas mensuales del sacerdote, yo descubrí una cosa que me sorprendió mucho: ¡La tonsura! Fue para mi algo sensacional. Tal vez estaba recién afeitada, pues, brillaba como uno de nuestros antiguos soles. Y tenía el mismo tamaño.

Cuando el sacerdote se fue, me lancé hacia mi madre preguntándole muy agitado: “Mamá, ¿Qué es eso que tiene el sacerdote arriba en la cabeza?”. Al mismo tiempo indicaba el importante lugar con el dedo en mi propia cabecita. Mi madre comprendió al momento a qué me estaba refiriendo. Estalló en risa. Seguía riéndose largo tiempo. Y entre constantes accesos de risa se esforzaba por aclarar mi problema. Trabajo perdido. No comprendía nada. Seguía yo preguntando, y mi madre continuaba explicando. Yo acabé impacientándome, mi madre desesperándose. Y al fin lloraba de risa…No me cansé acosándola con mis preguntas. Seguro que ella quedó completamente desalentada, pues terminó con estas secas palabras: “Eso lo tienen todos los sacerdotes”.

Se acabaron mis preguntas. Pero mi problema se agravó, se me hizo un amole. ¡De modo que eso lo tienen todos los sacerdotes! Ni sospechó mi madre de qué importancia trascendental era este su breve informe final para mi personita. Pues yo quería ser sacerdote. Y si “eso” lo tenían todos los sacerdotes, bueno, en entonces se trató de que si yo tenía “eso” o no. He aquí la cuestión capital decisiva. ¿Y si yo no tuviera “eso”? Me asusté mucho. Sentí gran prisa por aclarar este asunto.

Rápido y disimulando mis propósitos, busqué un rincón donde me hallase solo. Donde nadie me viera. Con el dedo buscaba y palpaba el respectivo lugar en la cima de mi persona. El resultado era desconsolador. Por más que seguía buscando, explorando y palpando, todo allí arriba estaba todo estaba cubierto de una innegable espesura de cabello. Lleno de todo el cabello tan fatal. Ni el más pequeño vestigio de aquel terrenito liso y brillante como un espejo, que había visto en la cabeza del sacerdote.

Se desviaron todas mis pequeñas perspectivas vocacionales. No podía ser yo jamás sacerdote. Pues, me faltó “eso” que tenían todos los sacerdotes. Me sentía derrotado, desgraciado. Y mi derrota la callaba a todos…